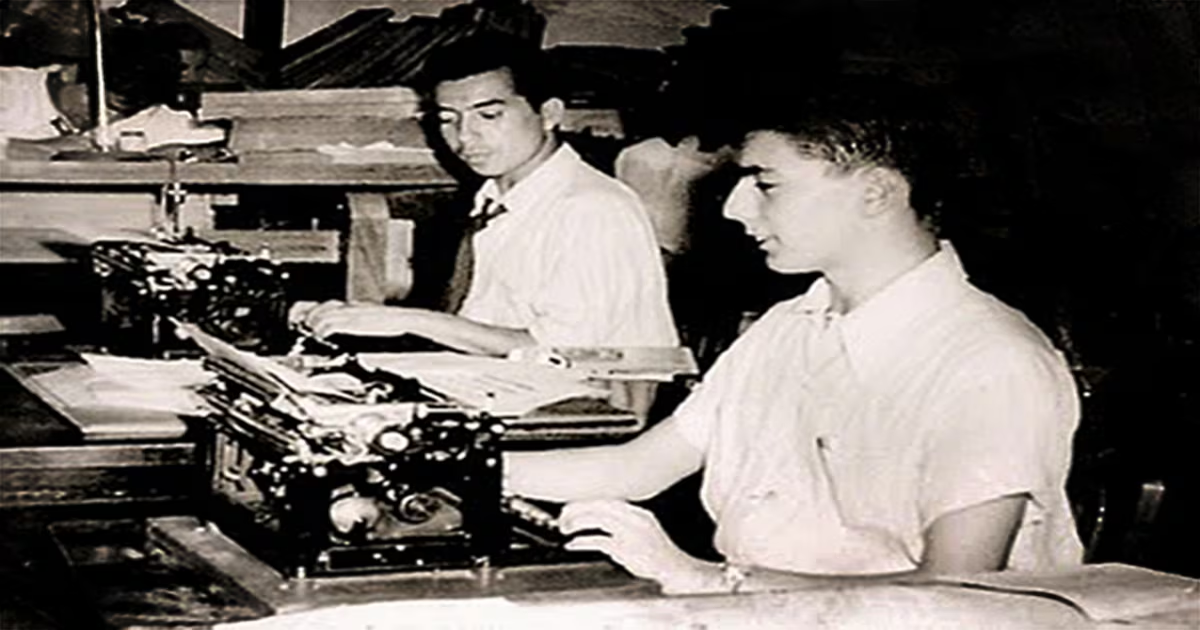

Mario Vargas Llosa (derecha) con 16 años, en su primer trabajo como periodista.

Debió ser hacia 1979, con catorce años, cuando leí el primer libro de Vargas Llosa. Mis padres eran profesores de artes y antropología en la Universidad Nacional de Bogotá, y por supuesto grandes lectores, y antes de cada viaje de vacaciones tenían la costumbre de pasar por librerías y comprar una buena provisión de novedades.

Más información

Muere Mario Vargas Llosa, gigante de las letras universales

La editorial de la mayoría de los libros que leíamos en esos años era Seix Barral: volúmenes blancos con una foto en el centro, el arquero apuntando hacia lo alto y un catálogo tan extraordinario que rápidamente la convirtió en mi fetiche. Ahí estaban las novelas de Cabrera Infante, Onetti, Donoso, Sabato, Fuentes, y por supuesto Vargas Llosa. Fue así que, enamorado de la carátula —un collage de imágenes— elegí para un paseo La tía Julia y el escribidor, que leí, o más bien devoré, creo, en un día y medio, y por eso me quedó la costumbre de recomendarlo siempre que alguien me pide consejo sobre cuál libro de Vargas Llosa leer.

El Vargas Llosa de La tía Julia era ya un autor muy famoso y, por supuesto, consagrado, uno de los cuatro jinetes del boom al lado de Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. En la contraportada de esta primera edición, de 1977, luce su célebre sonrisa, el rebelde mechón de pelo y sus enormes dientes. Es uno de los autores más leídos y uno de los más jóvenes. En ese momento tiene apenas 41 años, pero ya su currículum de escritor da vértigo: premio Biblioteca Breve en 1962 con La ciudad y los perros, y premio de la Crítica de 1963; en 1965 La casa verde, premio de la Crítica 1966 y Rómulo Gallegos en 1967. Y luego una seguidilla de premios aquí y allá, en las treinta o más lenguas a las que ha sido traducido, perteneciendo de pleno derecho a ese reducido y selecto club de “escritores internacionales” en el que la mayoría son autores anglosajones.

Al releer La tía Julia años después descubrí algo que no había visto en mi primera lectura y es que se trata de la novela de un joven latinoamericano de clase media que quiere ser escritor, y que lucha por su vocación contra la adversidad del entorno. Exactamente lo que era yo: un joven latinoamericano de clase media que quería ser escritor. Y lo que éramos todos los de mi generación en ese momento: latinoamericanos jóvenes que soñábamos con ser escritores. Y aunque el entorno fuera otro, también, de algún modo, luchábamos por conseguirlo.

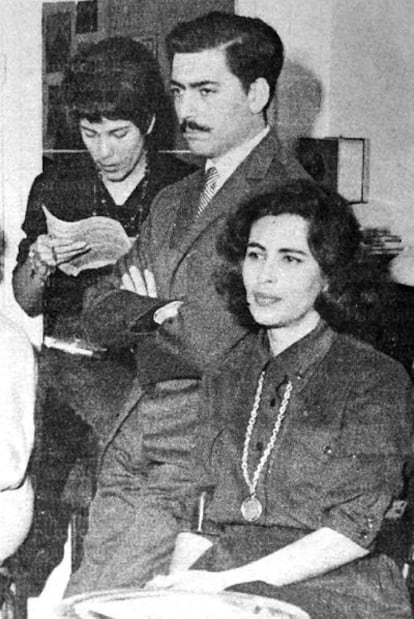

Vargas Llosa, junto a Julia Urquidi (sentada), en París, en 1961.

La tía Julia mostraba un camino posible, un ejemplo de alguien que persistió y defendió su vocación contra viento y marea y que, al final, logró imponerse. Un aguerrido y valiente escritor que experimentó las mismas dudas que vivíamos nosotros, que sintió la inseguridad y la baja estima, que se hizo las mismas preguntas y sintió esa mezcla de fascinación nerviosa y deseo de autoinmolación que lo acomete a uno cuando el virus de la literatura se le incrusta en la sangre. Por eso siempre he creído que La tía Julia es el bildungsroman latinoamericano por excelencia, una novela de formación equivalente a El retrato del artista adolescente, de Joyce, para la literatura anglosajona, Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, de Rilke o La montaña mágica, de Mann, para la alemana, y El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, en la española.

En el caso de La tía Julia, es muy importante y sorpresivo que sea él mismo el personaje central de la historia —Marito—, el hecho de que haya usado su propia vida para escenificar el encuentro de una vocación y las mil y una artimañas que un joven escritor en ciernes encuentra para salirse con la suya, con trabajos paralelos que cumplen la doble función de alimentarlo y hacerle conocer mundos distintos y alejados a los de sus plácidas familias capitalinas de clase media. Desde ese punto de vista, la novela fue también precursora de una tendencia que en el siglo XXI pasó a ser muy importante: la llamada “autoficción”.

Por lo demás, La tía Julia ejemplifica muy bien por qué muchos escritores de mi generación elegimos a Vargas Llosa como “maestro”. Si uno mira en detalle, en La ciudad y los perros e incluso en Conversación en La Catedral los protagonistas son también jóvenes que están haciendo su entrada al mundo: el adolescente de La ciudad y los perros, el nihilista y descreído de Conversación en La Catedral. Tal vez por haber madurado tan rápido como escritor, Vargas Llosa usó protagonistas adolescentes, que están en conflicto con el mundo y buscan comprenderlo, adecuarse a él con pocas armas, fragilizados por sus anhelos literarios, enamoradizos y soñadores, en fin, jóvenes, y esto, en primer grado, tuvo un efecto de cercanía con los lectores de las generaciones siguientes.

Vargas Llosa, por lo demás, siempre rechazó el calificativo de genio para un escritor. Una de las sensaciones más paralizantes que existen es considerar que los autores que uno admira provienen de otro universo, que están tocados por la varita mágica de algún dios que les dio el ansiado talento, eso que para los románticos convertía a los artistas en seres resplandecientes, una suerte de raza iluminada y por lo tanto inalcanzable para el simple mortal.

Vargas Llosa, en cambio, era el dios de los orfebres, de la literatura vista como un preciado don, sí, pero también como un látigo: ¡a trabajar! Todo es posible con disciplina y rigurosidad; ésta no asegura nada, pero sin ella no se llega a ningún lado. De repente, con Vargas Llosa, se sugería la idea de un método: escribe y escribe, no pares de escribir. A algún lado llegarás. Todo era posible con disciplina. Y precisamente por haber escrito tanto sobre su proceso de aprendizaje, por haber revelado sus dudas y bloqueos, y por haber hecho famosa esa frase de que sus libros eran “10% de inspiración y 90% de transpiración”, Vargas Llosa era una figura mucho más cercana, más alcanzable. Su voz parecía decirnos: hay esperanza. Si trabajas duro y te entregas, puede que lo logres.

Por lo demás, Vargas Llosa nunca pregonó un estilo de vida específico para ser escritor. Esto es muy común en ciertos autores, sobre todo en los de corte romántico: creer que el modo en que viven, descreídos, irreverentes, retadores, bohemios, anárquicos, báquicos, hoscos, arbitrarios, solitarios, lucífugos, militantes, nocturnos, su actitud general ante la vida, es el que debe adoptar y el modo en que debería vivir el verdadero escritor, los de raza, y que por ende ser escritor es pertenecer a una selecta cofradía de renuncias, ritos y pactos de sangre al amanecer. En esto Vargas Llosa fue siempre todo lo contrario. El escritor es el que escribe y punto, y el buen escritor es el que escribe bien, viva como viva. Se vista como se vista. Nadie es mejor que otro por mantenerse alejado del sol en una mansarda húmeda, con la única compañía de una escultura de Poe o un cuervo enjaulado. Los sufrimientos y vicisitudes de un escritor, nos sugiere Vargas Llosa, son secundarios. Lo importante son sus libros; sólo después, por curiosidad o fetichismo, su vida puede parecernos importante. Pero nunca al revés. ¿Es la literatura un modo de vida? Sin duda: la de quienes encontramos en los libros una armonía, una prosodia y un placer que no existe en el mundo real. Pero para ser escritor no es imprescindible adoptar un modo específico de vida.

Vargas Llosa sólo pregonaba la disciplina. La imagen que él proyectaba era la de un trabajador de la novela, un tipo que durante ocho horas diarias está “atornillado a la máquina de escribir, como un forzado de la literatura”, según lo describió su amigo Jorge Edwards. Y luego, al levantarse de su mesa de trabajo, vuelve a ser un ciudadano común y corriente, una persona más entre la gente, un transeúnte cualquiera. Ese fue el modelo de escritor que, al menos para mí y a pesar de mis diferencias con Vargas Llosa en otros temas, acabó por prevalecer.